前澳門博彩高管David Bonnet談業界再投資:推廣策略需平衡增量與替代風險

近期有多人詢問我對博彩業推廣再投資的看法。鑒於這一話題在博彩行業中常被誤解,我認為有必要分享一些觀點。

現時亞洲賭場的競爭已進入一個新階段。疫情後博彩中介業務萎縮、可觸及市場收窄導致客源規模更小、更集中。客源重疊度加大導致博彩企業之間採取了更激烈的促銷競爭手段。有別於以往,業者紛紛放棄穩定再投資模式,轉而採取旨在擴大市場份額的激進策略,此舉通常以犧牲利潤率為代價。近期的業績電話會議及行業評論,已將「市場份額與利潤率的矛盾」列為核心討論話題。

那麼,當前行業究竟面臨怎樣的局面?下文將展開分析。

推廣策略背景

推廣策略背景

何謂「再投資」?廣義而言,它用於提升玩家忠誠度、是鼓勵重複消費的客戶獎勵,類似信用卡積分或航空公司里程。但在博彩業,再投資有其特殊性——博彩產品本質是一種以享受刺激來進行現金和籌碼的交易,差異化的場地和體驗是誘因。在產品趨同的市場中,通過客戶激勵來保留並擴大客群,是業者普遍採用的可靠方式。

博彩業的「免費優惠」(俗稱「回贈」或「comp」)是再投資最直接的模式,從免費餐飲等小額福利,到酒店住宿、機票、演出門票、現金返還等大額獎勵等。從業者角度看,這些優惠主要有兩大目的:

- 獎勵玩家過往消費,認可其已為企業帶來價值。

- 激勵玩家未來繼續消費,吸引其再次光臨並提升忠誠度。

業者面臨的核心挑戰在於如何判斷再投資是否「有效」?關鍵取決於——投入是帶來了增量收入,還是僅僅造成了消費替代?

增量收入vs消費替代

- 正面:增量收入因推廣優惠吸引玩家再次光臨而產生的投注額,延長酒店住宿時間或額外的消費份額,均可推動理論收入增長。

- 風險:消費替代優惠僅導致玩家將消費從「一個領域轉移至另一個領域」,其實並未增加投注度。例如中場玩家消費額貌似疲弱、貴賓廳玩家消費額則似強勁,但整體總收入未變。這種情況下,推廣成本上升、利潤率縮水,業者實質上是在「補貼現有收入」,而非「擴大收入規模」。

理解兩者的差異至關重要,這正是業者難以在再投資決策中找到平衡的原因。這種「平衡難題」,也成為當代博彩業策略性營銷的核心挑戰。

玩家激勵對博彩業的重要性,堪比撲克牌與籌碼對博彩遊戲的意義。真正挑戰在於:如何根據不斷變化的客群,設定對口的激勵規模?激勵過度或不足,都會對企業的可持續經營帶來重大風險;懂得找到平衡點,才是實現利潤優化的關鍵。以經營意大利餐廳為例;實踐動態調整的推廣策略:贈送免費披薩獎勵優質顧客,會根據顧客的預期價值而調整配料——偶爾光臨的顧客送普通芝士披薩,常客則送高級水牛芝士披薩。同理,博彩業者制定再投資規模時,會綜合考量玩家的消費額、過往投注記錄、長遠價值等因素,最終提供與預期收入匹配的各類優惠。

基於上述論述,我們接下來聚焦澳門,探討影響當今推廣策略的最新市場趨勢。

行業增長態勢

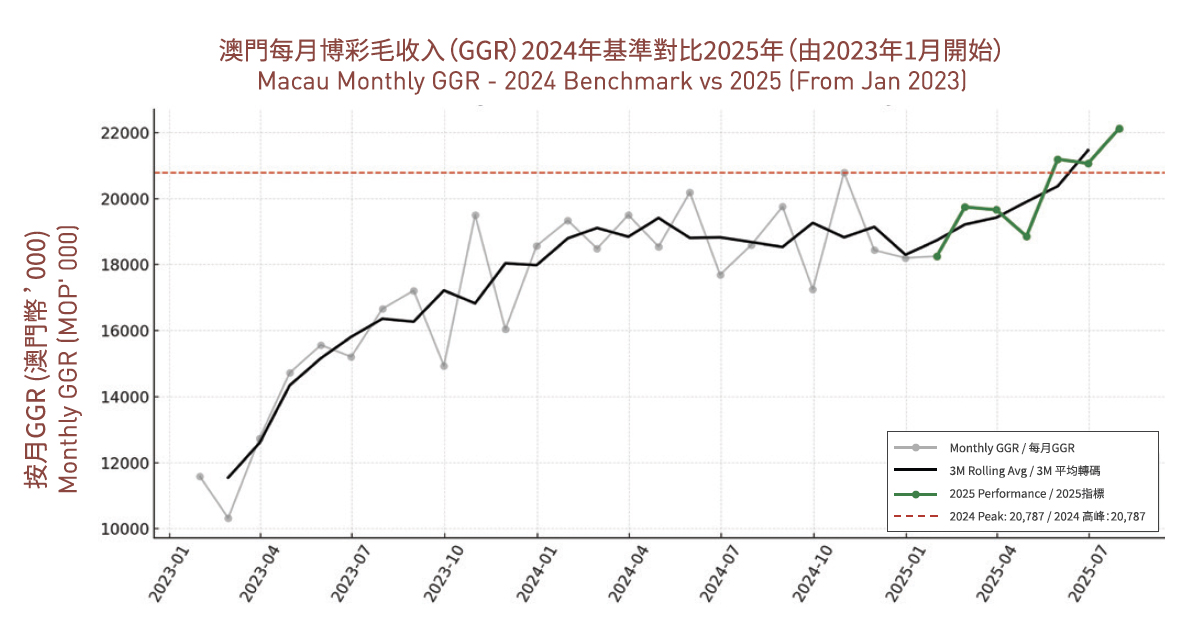

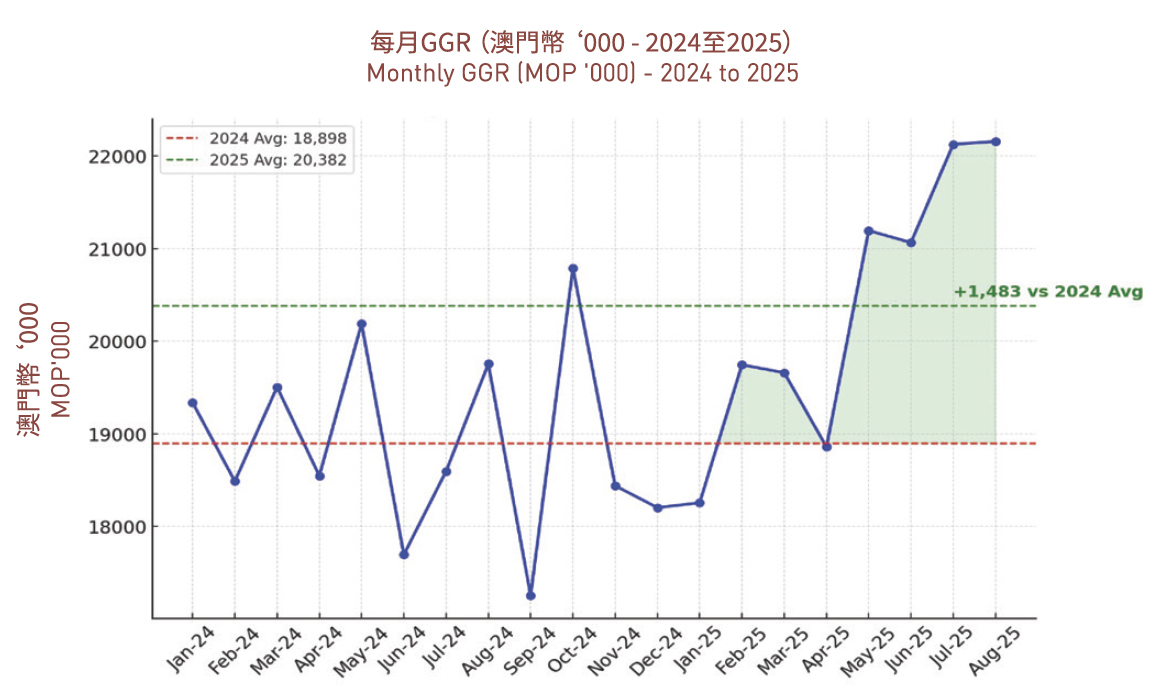

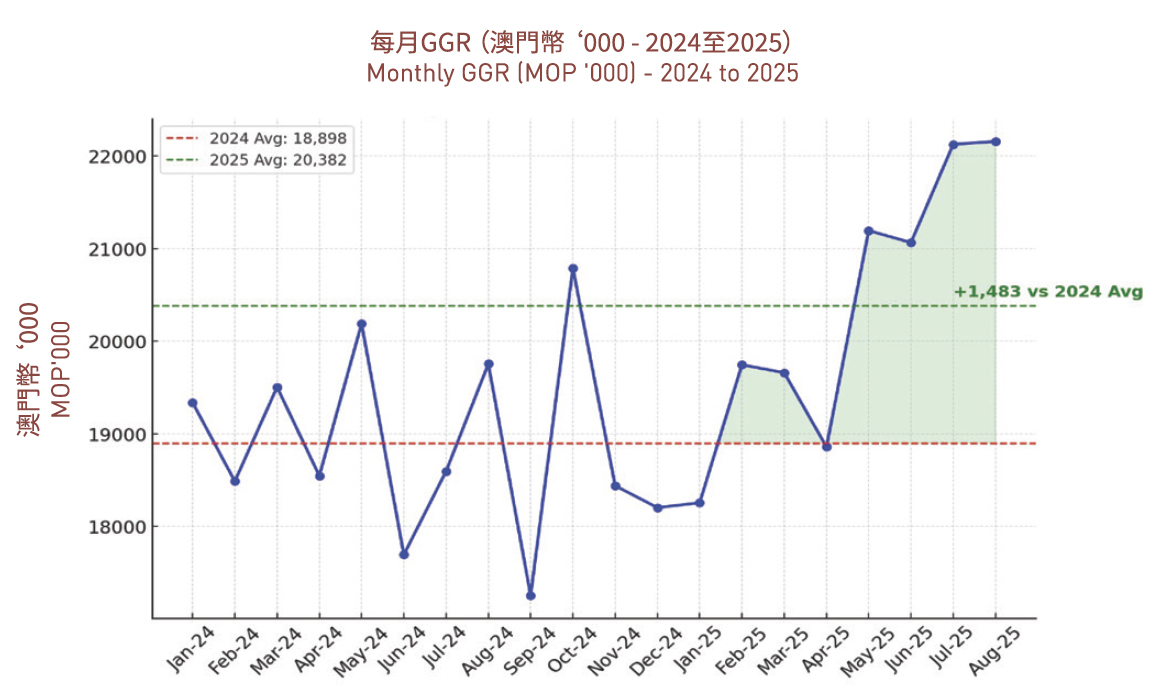

澳門博彩市場在2024年大部分時間和2025年初基本處於平穩狀態;但近期市場格局突變,最新業績已突破2024年每月208億澳門元(約合美元26億)的峰值。

截至2025年8月,澳門博彩業年內月均收入較2024年高出近15億澳門元(增幅接近8%)。這一超出歷史走勢的增量收入讓業者警覺,新增業務爭奪戰隨即展開。

每月GGR (澳門幣 ‘000 – 2024至2025)

那麼,業者究竟透過哪些機制爭取新增業務?投入大量額外激勵是否值得?整體來看,業者主要偏重三大策略:

- 現有獎勵計劃升級

- 成本結構從「軟成本」轉向「硬成本」

- 中場玩家適用高端玩家式回贈機制

鑑於以上策略對利潤率及玩家長期消費習慣各有影響,此舉引發業界質疑:短期收益是否會被結構性風險所取代?

1. 現有獎勵計劃升級

第一項策略調整並非創新,而是「加碼」——業者透過「擴大既有優惠規模」,按既定方式提高再投資額。例如,免費住宿從1晚增至2晚、餐飲額度提升、優惠券數量翻倍;同時增加推廣活動發放數量,以刺激玩家投注、延長其在場停留時間。

儘管整體再投資比例可能變動不大,但細分領域的支出結構已呈現差異擴大趨勢:

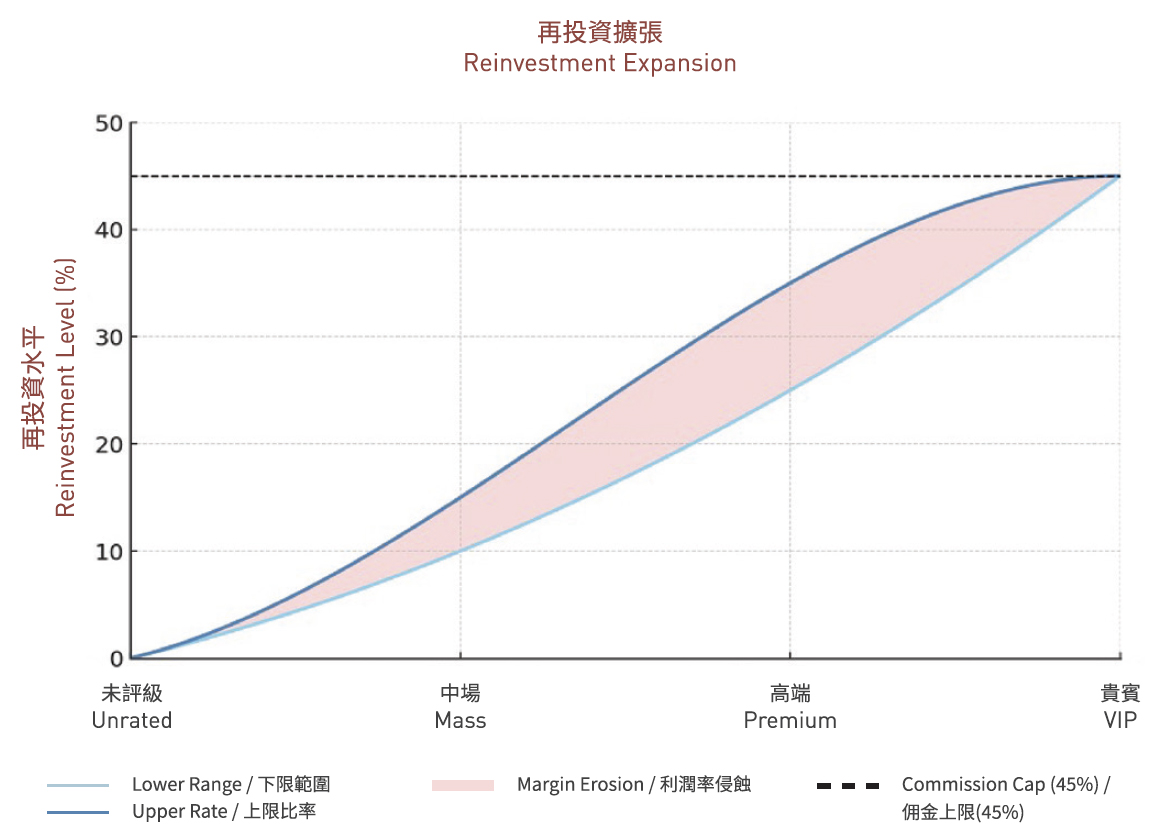

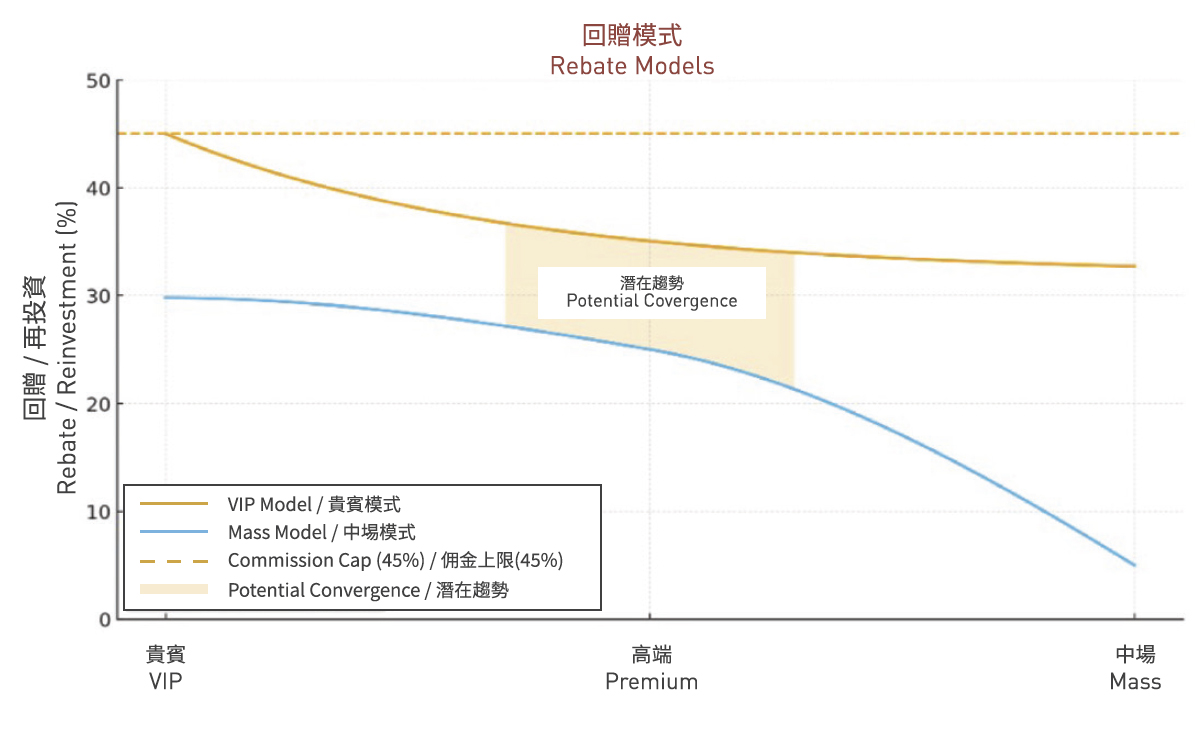

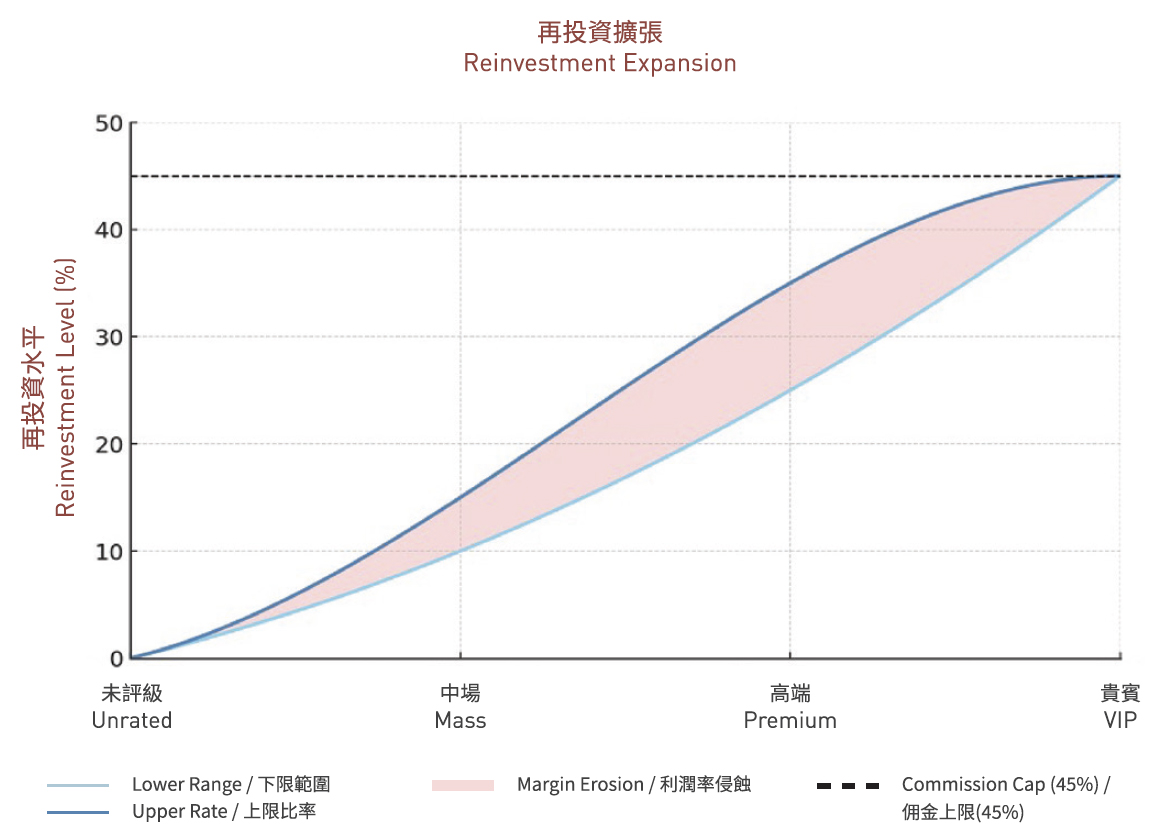

中場玩家的再投資比例為10%至15%,貴賓廳玩家計劃則從35%攀升至45%的上限。這一差距凸顯出「優惠逼近上限」帶來的利潤率萎縮—大規模推行此策略不僅大幅提高再投資成本,還會養成玩家「可獲得更高基礎獎勵」的預期。

現有計劃升級並非「良策」,反而是對「激烈競爭」的被動回應:將既有優惠擴至極限雖能帶來短期業績,但會削弱長期利潤管控能力。原本彈性發放的獎勵,逐漸淪為玩家「理所當然的權益」。由於此策略以「軟成本」(如免費住宿、餐飲額度等非直接現金支出)為核心,業者短期內無需面對損益表直接虧損,因此可持續加碼;但代價是,從前讓玩家產生「優越感」的優惠,如今可能淪為「基礎福利」,玩家只會期望得到更多。

2. 成本結構從「軟成本」轉向「硬成本」

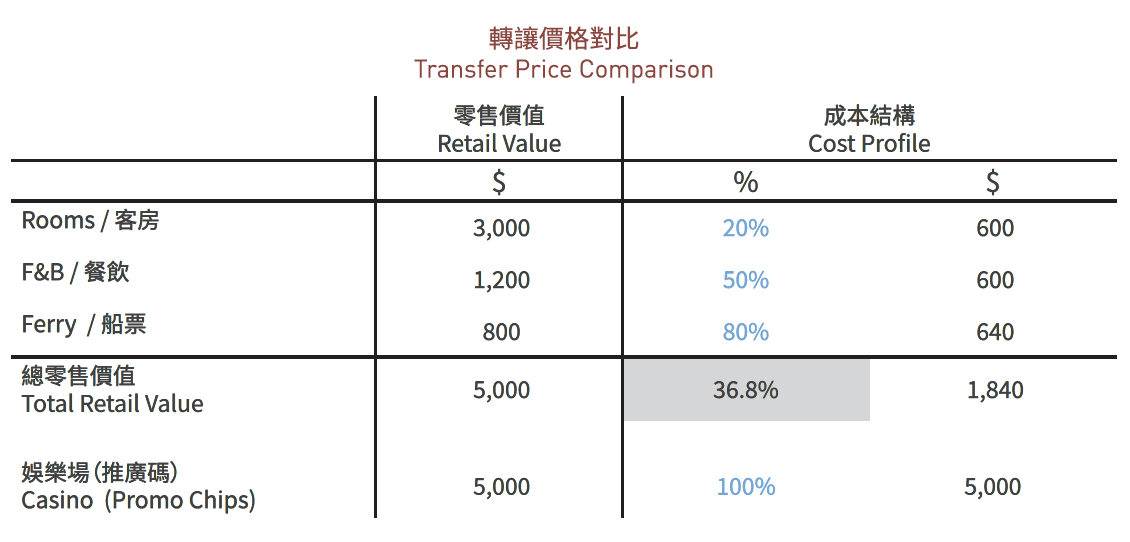

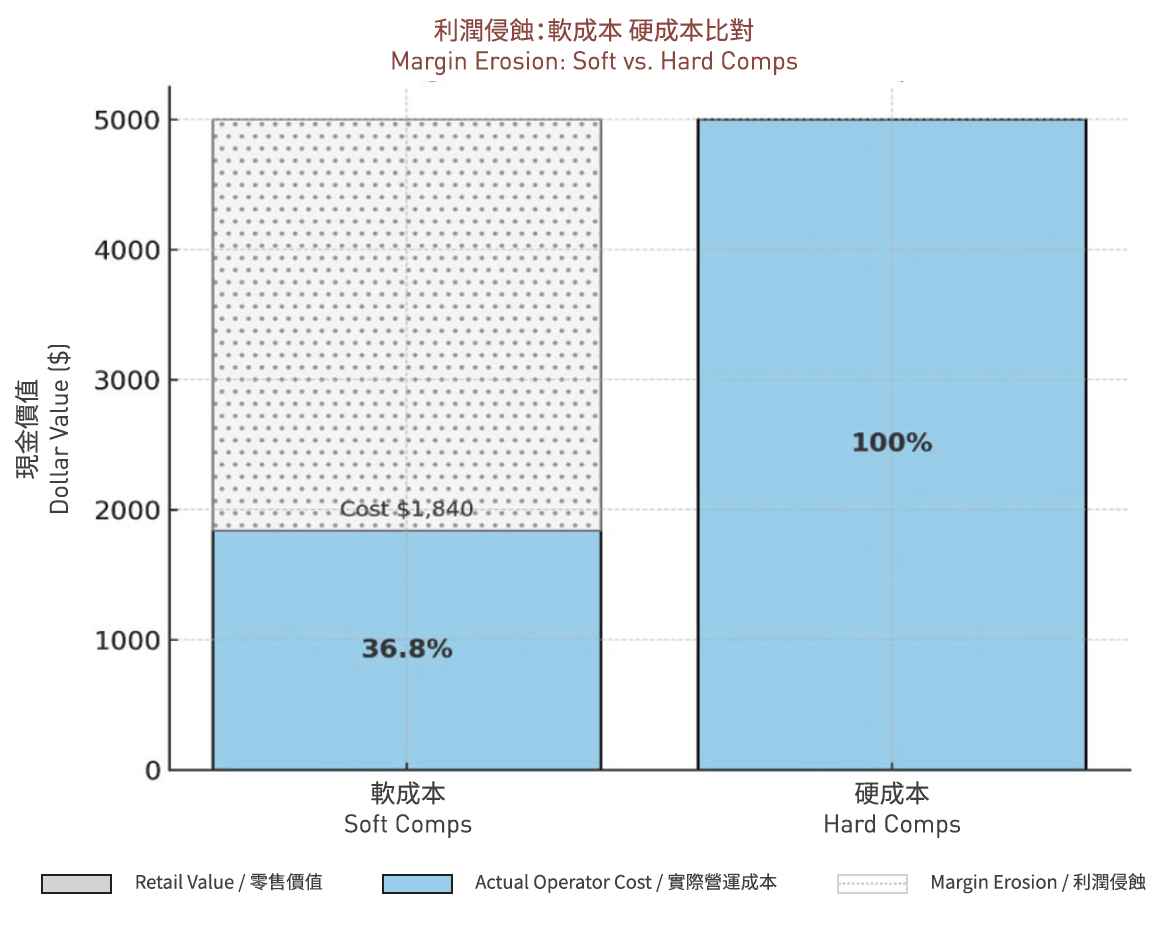

過往,博彩業的再投資大多透過內部資源發放,例如酒店客房、餐飲券或演出門票等「軟成本回贈」。這類回贈的成本更易消化——因為場地的員工、基礎設施等固定成本已存在,其邊際成本通常僅為零售價的20%至30%。

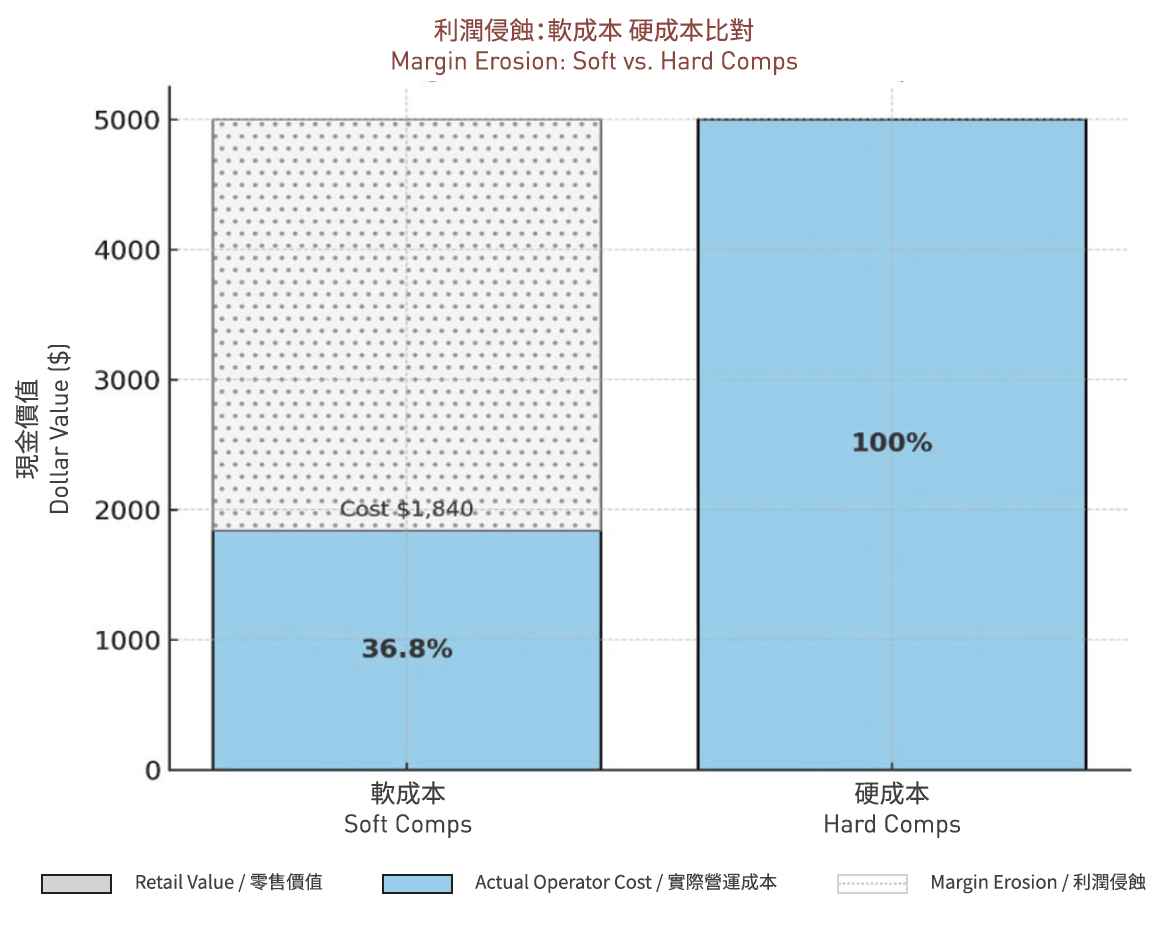

但如今,業者越來越依賴「硬成本回贈」,例如推廣籌碼(promo chips)及其他現金等價激勵。與軟成本回贈不同,硬成本回贈需按面額100%計入損益表,導致徹底失去了從前「壓低再投資實際成本」的成本優勢。

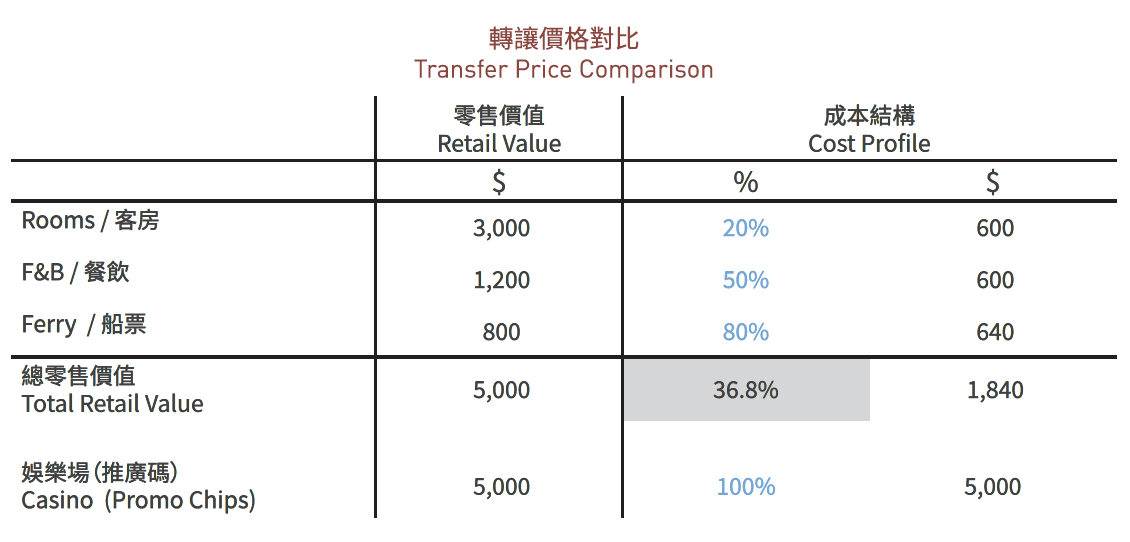

以兩種「價值5000港元回贈」的場景為例:在軟成本回贈模式下,業者實際支出僅佔零售價的36.8%(顯現零售價與真實成本的差額),憑藉「高感知價值」既能降低再投資成本,又能保護利潤率;反之,5000港元推廣籌碼需要業者承擔全額成本—沒有內置成本槓桿的硬成本回贈,不僅失去了利潤緩衝空間,還會放大支出壓力。

從軟成本轉向硬成本,不僅是會計處理方式的改變:它用「全額計入損益的現金等價支出」,取代了「低成本、高感知價值」的回贈,徹底削弱了再投資的結構性優勢。從前能提升細分市場利潤率的策略,如今反而會消耗利潤,導致業者可用於保護盈利能力的手段越來越少。隨著競爭加劇,這種模式的可持續性正受到越來越多質疑。

3.中場玩家可使用貴賓廳模式回贈計劃

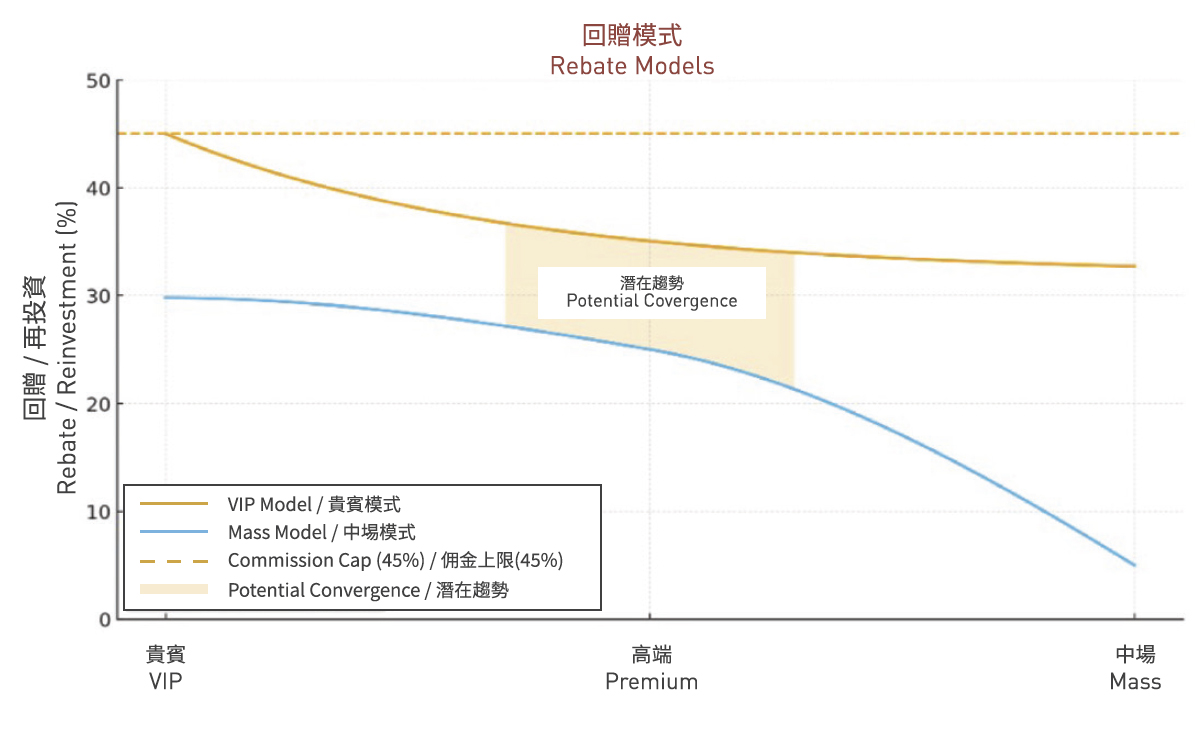

目前業界最顯著的策略變革,莫過於將「貴賓廳玩家(VIP)專屬策略」引入至中場。如今,中場玩家除了可獲得推廣籌碼外,還能享受到從前僅供頂級客群才有的「高額回贈」、多層次激勵,甚至推薦客戶獎勵計劃。

博彩企業還越來越多依賴中間人招募吸引中場玩家,進一步模糊了「貴賓廳市場」與「中場」的傳統分界線。此外,中場賭桌推行的「轉碼回贈計劃」,讓玩家實現「雙重獲益」—既可享受免費酒店住宿、餐飲券等軟成本激勵,又能得到推廣籌碼回贈。這種權益重疊引發「獎勵升級競爭」:中場玩家為了得到更高級別的福利,整體的忠誠度也會隨之而攀升。

將貴賓廳模式回贈引入中場,或許能在短期內推高業務,但也破壞了「分層體系」的核心用途—巧用「市場分層」可維持不同層級的獎勵機制高效運轉。模糊貴賓廳與中場的分界線,令業者陷入「獎勵競賽」:成本不斷膨脹卻未能保證增長。從前用於培育高價值客群的賣點;如今卻成為所有玩家的獎勵預期,此策略不僅加重再投資負擔,還會侵蝕利潤率。若不加以節制,這種「層級融合」將使業者在未來的競爭中失去可保護利潤率的工具。

非預期後果

業界常將再投資視為「增量收入引擎」,但一旦運用不當,不僅無法帶來真實消費,還會扭曲市場、侵蝕利潤。我試過不止一次走進澳門某高級牛扒餐廳,裡面空無一人,卻標榜「全數訂滿」。當被拒絕入座時,我無心向服務員解釋這背後的「回贈成本模式」,只是禮貌地表示:若有博彩客戶前來,我願意讓出座位。

獎勵過度會催生「虛假需求」:餐廳看似訂滿實則無人入座,酒店入住率靠「未使用的免費過夜房」撐數,收入預測依賴「從未被兌現的福利」。推廣籌碼等現金類激勵直接削弱利潤;不斷升級的獎勵還會讓玩家「重福利、輕產品」,忽視博彩本身的核心體驗。員工與運營團隊則需應對「場地訂滿卻空置」的矛盾局面。

諷刺的是,缺乏節制的再投資可能造成「自我消耗」。本應推動增長的機制,反而造成效率低下與信號失真,更會逐漸扭曲玩家預期—當獎勵不斷升級,博彩產品本身的感知價值便會逐漸降低,核心玩家會因「看不到真實價值」而流失。

諷刺的是,缺乏節制的再投資可能造成「自我消耗」。本應推動增長的機制,反而造成效率低下與信號失真,更會逐漸扭曲玩家預期—當獎勵不斷升級,博彩產品本身的感知價值便會逐漸降低,核心玩家會因「看不到真實價值」而流失。

盲目加碼風險

再投資仍是博彩業最有力的工具之一,但也極易被誤用。現有獎勵計劃升級、成本從「軟」轉「硬」、貴賓廳模式回贈引入至中場,這三類策略均將獎勵推向極端。短期來看,這些手段能拉動業務量、營造增長假象;但長遠而言,它們會侵蝕利潤、推高玩家預期,甚至令玩家將福利置於核心產品之上。

但這並不意味著要放棄再投資,而是需要「結構化、嚴謹化管理」:應根據更精準的數據,持續優化「匹配玩家層級」的策略,確保獎勵與玩家真實價值對等。反之,獎勵過度等激進手段或許能帶來短期活躍度,但會埋下難以逆轉的長期盈利風險。真正的增量收入,源於「再投資與玩家真實行為的匹配」,而非靠「不斷加碼福利」追逐業務量。

若缺乏有效管控,再投資將不再是增長引擎,反而會陷入「成本螺旋上升」的困境。當前市場競爭已趨激烈,一旦行業進入下行週期,這種風險帶來的後果將被進一步放大。